令和6年度の講座型の古代体験がはじまりました。

本日の体験は「縄文のブレスレット」の作製で春季特別展「動物と考古学」と関連した講座となっています。

最初に講師の忍澤成視(東京大学大気海洋研究所 特任研究員)さんから解説がありました。

今日の作業を簡単に説明すると、①貝殻に穴を開ける、②穴を広げて大きくする、③穴の内側を削って腕に通しても痛くないようにする、この3工程です。

「なんだ、簡単そうだな」と思った人、大きな間違いです!

貝殻って実は壊れやすいものなんです。作業はていねいに慎重に進めていく必要があります。

しかも、作業も縄文時代の再現ですから道具は石や鹿の角を使います。現代の金槌やキリ、ヤスリでも硬い貝殻を加工するのは難しいのですが、無事に完成させることができるかな。

今日使う貝殻は「ベンケイガイ」です。水深3~20mの海の砂地や砂泥地に生息している二枚貝で色は茶褐色、大きさは7~8センチくらいになります。

深いところに生息しているため、潮干狩りのように採取するのではなく、荒天時に浜に打ち上げられたものを採っていたようです。

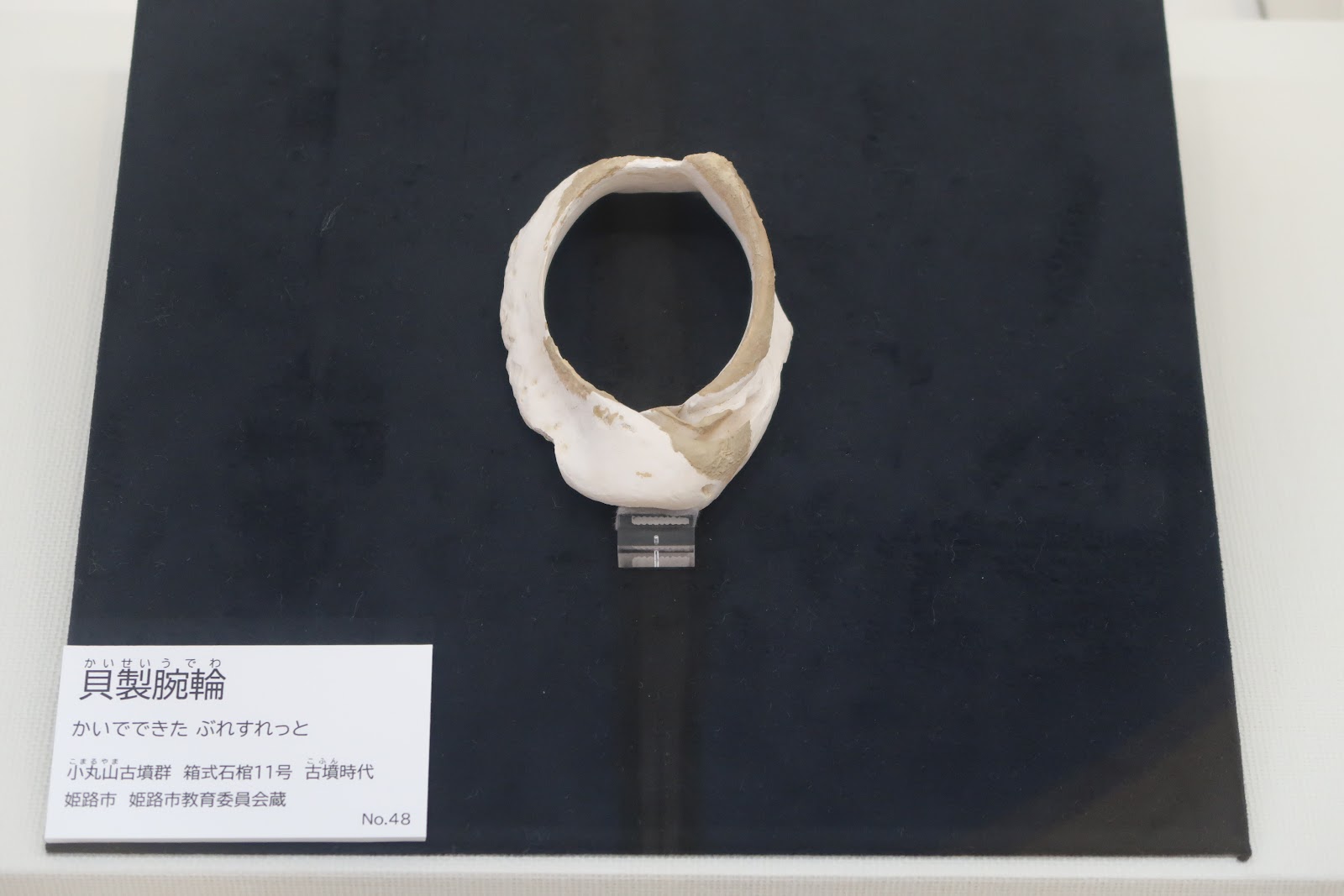

縄文人は貝殻の中心部分を削って作った腕飾り(ブレスレット:考古学では「貝輪」と呼んでいます)を女性を象徴するアクセサリーとして使用していました。

特にベンケイガイは貝殻のサイズ、かたち、重さ、硬さ、数量などが貝輪として必要な要素を全て備えていたので、縄文時代後期以降の遺跡からは全国各地で発見されており「大流行」していたようです。

春の特別展「動物と考古学」でも貝輪を展示していますので、ぜひご覧ください。

貝輪のほか垂飾(ペンダントとしてぶら下げる飾り)、髪針(ヘアピン)なども展示しています。

兵庫県内でも発掘されています。巻貝製の腕輪で、埋葬された人の腕に付けられたまま発見されました。

お話は以上です。

お待たせしました。それでは、縄文人の気持ちになって作業開始です!

今日は天気も快晴ということで作業場は屋外に移して、気持ちよく製作に入りました。

まずは、最初に石で貝殻に穴を開けるところから。穴を開ける場所が重要です。

緊張しましたが、力加減もバッチリ。無事に開けることが出来ました。

穴を広げていく作業です。もう少しで手首まで入るかな。

この作業に使っている長い棒はなんでしょうか?

実はこれが鹿の角なんです。思ったより重くて叩く作業にはいい感じです。

石でこすっていきますが、石といっても、最初の穴をあける時のスベスベした石とはちがい、こちらの方はザラザラした削るための石で用途によって道具の使い分けをしています。

苦労の甲斐があり、貝輪の完成です!

今日はブレスレットでしたが、これからも ”まが玉” ”はにわ” ”藍の染め物” 等々いろいろな製作体験や遺跡ウォークなどの講座が目白押しです。お楽しみに!!

◎令和6年度の体験講座を含めたイベント一覧です。